I Monkees non hanno bisogno di presentazioni, dalle due stagioni della leggendaria sitcom fino alle svariate hit dei loro primi album, chiunque li conosce (forse meno in Italia tolte un paio di canzoni, ma la cosa non mi stupisce affatto...). Dopo una prima fase da "semplici" attori ed interpreti di canzoni composte e suonate da altri, dal terzo album, Headquarters, i Monkees hanno iniziato ad imporre le proprie idee con ottimi risultati. Dopo un altro ottimo album, Pisces, Acquarius, Capricorn & Jones Ltd. nel 1967, dove tra l'altro furono tra i primi ad usare un Moog, la serie TV viene cancellata e la band inizia a frammentarsi via via. Nel 1968 già si sta pensando al film Head, ideale conclusione della loro incredibile parabola (nonostante gli seguiranno altri album a nome Monkees, pur con il graduale abbandono di vari membri), ma nel frattempo uscì un altro album. The Birds, The Bees & The Monkees è quasi il White Album dei Monkees, dove tutti i membri lavorano spesso in solitudine (Chip Douglas, ex membro dei Turtles, produsse i due album precedenti, ma venne licenziato proprio in questo periodo), supervisionando e producendo individualmente le proprie, diversissime, canzoni, e di fatto spingendo il povero Peter Tork ai margini, non includendo nessuna delle sue canzoni.

mercoledì 30 dicembre 2020

The Monkees - The Birds, The Bees & The Monkees (1968) Recensione

I Monkees non hanno bisogno di presentazioni, dalle due stagioni della leggendaria sitcom fino alle svariate hit dei loro primi album, chiunque li conosce (forse meno in Italia tolte un paio di canzoni, ma la cosa non mi stupisce affatto...). Dopo una prima fase da "semplici" attori ed interpreti di canzoni composte e suonate da altri, dal terzo album, Headquarters, i Monkees hanno iniziato ad imporre le proprie idee con ottimi risultati. Dopo un altro ottimo album, Pisces, Acquarius, Capricorn & Jones Ltd. nel 1967, dove tra l'altro furono tra i primi ad usare un Moog, la serie TV viene cancellata e la band inizia a frammentarsi via via. Nel 1968 già si sta pensando al film Head, ideale conclusione della loro incredibile parabola (nonostante gli seguiranno altri album a nome Monkees, pur con il graduale abbandono di vari membri), ma nel frattempo uscì un altro album. The Birds, The Bees & The Monkees è quasi il White Album dei Monkees, dove tutti i membri lavorano spesso in solitudine (Chip Douglas, ex membro dei Turtles, produsse i due album precedenti, ma venne licenziato proprio in questo periodo), supervisionando e producendo individualmente le proprie, diversissime, canzoni, e di fatto spingendo il povero Peter Tork ai margini, non includendo nessuna delle sue canzoni.

lunedì 28 dicembre 2020

Queen - Live in Long Beach (Dec. 20 1977) Mike Millard Master - Recensione

Mike Millard non ha bisogno di presentazioni per chi ha una vaga conoscenza del mondo dei bootleg, ma per chi non lo conoscesse, basti dire che è stato artefice di alcune delle registrazioni di concerti più leggendarie degli anni '70 e non solo, tutti registrati a grandi linee nell'area di Los Angeles.

La scaletta è sostanzialmente la stessa, a sua volta purtroppo orfana di due nuovi brani suonati in quel periodo, Spread Your Wings e It's Late, ma con in più rispetto a Houston la reprise del finale di Prophet's Song, suonata dopo il canonico assolo di Brian dopo White Man (a Houston invece ci attaccarono subito Now I'm Here). Il resto della scaletta è sostanzialmente identica, con l'esordio dei classici We Will Rock You (suonata parziale all'inizio seguita dalla versione "rock" e poi di nuovo alla fine) e We Are The Champions, oltre alla magnifica My Melancholy Blues, una breve versione di Sheer Heart Attack ad introdurre le ultime apparizioni del medley rock n' roll come bis finale, e l'entrata della poi importantissima Love Of My Life suonata nel set acustico.

martedì 22 dicembre 2020

Paul McCartney - McCartney III (2020) Recensione

Inaspettatamente, dopo soli due anni dal precedente, ecco che Paul McCartney torna a regalarci nuova musica. Comprensibilmente il lockdown (o meglio, la mancanza di altri impegni come i tour) ha "aiutato", ed infatti ciò che ne è uscito è un lavoro sostanzialmente casalingo, realizzato in grandissima parte in solitudine. Con i due precedenti volumi della "serie" McCartney condivide l'anima DIY, la maggiore libertà rispetto agli altri suoi album canonici, e probabilmente l'esser nato in una situazione particolarmente traumatica (il primo dopo lo scioglimento dei Beatles, il secondo dopo quello dei Wings, ed il terzo durante una pandemia), ma anche delle sostanziali differenze. Se nei due precedenti la totale libertà ha portato ad una serie di brani a volte azzardati, con il loro fascino ma forse non così memorabili, in McCartney III sembra che il tutto sia meglio sviluppato, più solido ed in grado di combinare in modo equilibrato libertà, sperimentazione e puro e semplice piacere d'ascolto. Certo, la sua voce non è più quella di una volta, e vorrei ben vedere, ma il puro e semplice senso di divertimento che sta alle spalle della creazione di questi brani è qualcosa che tanto mancava nei suoi ultimi lavori, comunque ottimi ma sempre filtrati attraverso il lavoro di questo o quel produttore "in" del momento. Qui è lui stesso a produrre, ed infatti per fortuna non ci sono bizzarri tentativi di brani da classifica (tipo l'orrida Fuh You del precedente, altrimenti ottimo, Egypt Station).

Già iniziare l'album con una estesa jam quasi totalmente strumentale è forse una delle scelte più audaci mai fatte da Paul in un suo album e, nonostante la sua ripetitività, Long Tailed Winter Bird cattura in modo totalmente inaspettato. Ovviamente ci sono i brani più "convenzionali", come il singolo Find My Way o l'ottima Seize The Day, quest'ultimo in particolare uno dei suoi brani puramente pop migliori degli ultimi anni (lassù con New e Queenie Eye), intervallati da bei brani acustici (la discreta Pretty Boy e l'ottima The Kiss Of Venus, oltre alla conclusiva When Winter Comes, che in realtà risale al 1992). L'anima più sperimentale dell'album è perfettamente rappresentata da Deep Deep Feeling, inaspettato mantra da oltre 8 minuti che se dapprima lascia perplessi, pian piano con il suo mirabile svolgimento non può lasciare indifferenti. Qui torna il Paul più audace, quello di Electric Arguments del progetto Fireman, e lo fa con una classe inarrivabile. Ci sono poi parentesi più vivaci come l'acida Lavatory Lil o la distorta Slidin', quest'ultima l'unica ad avere altri musicisti aggiunti (Rusty Anderson alla chitarra e Abe Laboriel Jr. alla batteria). Deep Down scarta un'ultima carta più sperimentale, e forse non raggiunge i livelli di Deep Deep Feeling, ma si lascia apprezzare, mentre la particolare Women And Wives ha un fascino tutto suo.

Ma dunque è meglio o peggio dei suoi ultimi album? E dei primi due capitoli della trilogia "McCartney"? Beh, meglio dei primi due McCartney in generale direi senza dubbio di sì, che se da un lato mancano pezzi forti come Maybe I'm Amazed o Coming Up, dall'altro c'è una generale solidità e coerenza che nei primi due manca totalmente. Se invece lo rapportiamo a Egypt Station o a New il discorso si fa più complesso. Si tratta di un lavoro diverso nella natura e nei risultati; è un album che non cerca di essere nulla se non il risultato del puro divertimento nel proprio studio casalingo, laddove nei precedenti album convivevano anime diverse, dalla legittima autocitazione alla ricerca della hit radiofonica. Egypt Station mi ha colpito all'uscita, ma a posteriori si è "sgonfiato" molto (complice la discutibile produzione), a differenza di New che, pur mantenendo gli stessi punti deboli che ho notato all'uscita, sembra reggere generalmente meglio. Questo McCartney III rappresenta forse la direzione su cui vorrei si mantenesse in eventuali futuri lavori, in quanto in questa fase "matura" della sua carriera sembra funzionare particolarmente bene. Non necessariamente senza un produttore, ma comunque con più libertà, più DIY, e non per nulla credo che, in generale, possa essere il suo album che preferisco da Chaos And Creation In The Backyard, forse il suo ultimo vero capolavoro (che infatti fu suonato in gran parte da Paul stesso).

In definitiva l'ennesima conferma di come certi personaggi non ne vogliano proprio sapere di fermarsi, anche se ormai non hanno più nulla da dover dimostrare (vedasi i Deep Purple o gli Sparks). Ed è proprio questa voglia di fare, questo continuo sgorgare di idee, indipendentemente dal fatto che siano o meno altrettanto buone di quelle avute cinquant'anni fa, che ci dovrebbe render felici a prescindere di assistere alla pubblicazione di questo genere di album. Che poi sia anche ottimo è solamente un valore aggiunto.

martedì 15 dicembre 2020

Harry Nilsson - Tutti gli album dal "peggiore" al migliore

Detto ciò, iniziamo:

- Flash Harry (1980)

Ed iniziamo proprio dalla fine della sua carriera discografica vera e propria mentre era ancora in vita (se si escludono canzoni sparse per varie colonne sonore ed il non ultimato ultimo album, uscito poi postumo). Dopo il fallito tentativo di "ritorno" con l'ottimo Knnilssonn nel 1977, Harry viene scaricato dalla RCA, di fatto finendo per affidare un ultimo album alla Mercury, che però lo pubblicò solo in alcuni Paesi. Flash Harry è una strana raccolta di canzoni curiosamente aperta dalla divertente Harry, cantata da Eric Idle. Nonostante l'ottima produzione e qualche buon brano (come la cover di Old Dirt Road dell'amico John Lennon), l'album lascia un po' il tempo che trova, finendo nella categoria "curiosità" strettamente per i fan.

- Spotlight on Nilsson (1966)

- Skidoo (1968)

- ...That's the Way It Is (1976)

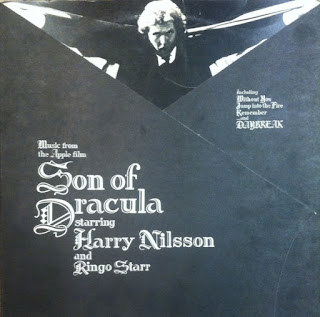

- Son of Dracula (1974)

- Duit on Mon Dei (1975)

- Sandman (1976)

- Losst and Founnd (2019)

- Popeye (1980)

- Pussy Cats (1974)

- Knnillssonn (1977)

- Aerial Pandemonium Ballet (1971)

- Pandemonium Shadow Show (1967)

- Son of Schmilsson (1972)

- A Little Touch of Schmilsson in the Night (1973)

- The Point! (1971)

- Nilsson Sings Newman (1970)

- Nilsson Schmilsson (1971)

- Harry (1969)

- Aerial Ballet (1968)

domenica 29 novembre 2020

Toto - Live Streaming (21 Novembre 2020) Recensione

Tecnicamente i Toto non esistono più. O meglio, i Toto come abbiamo imparato a conoscerli negli ultimi 10 anni, con Steve Lukather, Steve Porcaro, David Paich, Joseph Williams e vari musicisti aggiunti (tra cui grandi ritorni come David Hungate nel 2015 e Lenny Castro dal 2015 al 2019), sono ormai un ricordo. Già nel 2018 Paich ha purtroppo dovuto rinunciare ad andare in tour con la band per problemi di salute (già era successo nel 2004), poi più o meno nello stesso periodo è arrivata una complicata causa legale da parte della vedova di Jeff Porcaro riguardante soldi non ricevuti, proprietà del nome Toto e cose di questo genere, e di fatto a fine 2019 la band smise di esistere.

Passa un anno, si risolve la causa legale, ed ecco pronta una nuova versione dei Toto. Solamente Steve Lukather e Joseph Williams rimangono, Paich è con loro come direttore musicale, Steve Porcaro è fuori dalla band in quanto non è più interessato ad andare in tour (anche se si sospettano tensioni interne), mentre il resto della formazione è totalmente nuovo. Alle tastiere troviamo Dominic "Xavier" Taplin (già con Prince ed i Ghost-Note, oltre che presente in formazione già dal 2018 in sostituzione di Paich) e Steve Maggiora (che si occupa anche dei cori), al basso c'è John Pierce (già con Huey Lewis and the News), alla batteria Robert "Sput" Searight (già negli Snarky Puppy e Ghost-Note), ed infine al sax, percussioni e cori il fido Warren Ham (già con i Toto dal 1986 al 1988, poi dal 2018 ad oggi). Viene annunciato un tour per il 2021-2022 di supporto agli album solisti di Lukather e Williams (in uscita il prossimo anno), e viene inaugurato da un concerto in streaming il 21 Novembre scorso.

La curiosità era molta, insieme ad una innegabile amarezza causata dalla sensazione di esser tornati indietro nel tempo, quando ai tempi di Falling In Between non c'erano più i fratelli Porcaro e Paich, e la band era sostanzialmente di Lukather. Qui Paich, come detto, è presente, e come vedremo anche ospite in un paio di brani, ma la sensazione rimane. C'è da dire che la presenza di Williams alla voce ha alzato non poco l'asticella in quanto a resa live per i Toto, che dalla sua entrata hanno abbandonato i cori in playback e l'autotune negli album live (con tutto il rispetto per Bobby Kimball, ma è la verità). Detto ciò, lo stream è durato circa un'ora e un quarto, interamente occupata da brani dei Toto e da una cover finale, quindi niente brani nuovi. La scaletta è la seguente:

- Till the End

- Hold the Line

- Pamela

- Kingdom of Desire

- White Sister

- You Are the Flower

- I Won't Hold You Back

- Stop Loving You

- Home of the Brave

- Rosanna

- With a Little Help From My Friends

Fin da subito ecco la sorpresa del gran ritorno di Till the End, brano d'apertura di Farenheit e presenza fissa in scaletta tra il 2010 ed il 2011. Da subito è apparente come le tastiere siano messe più in secondo piano rispetto alle recenti formazioni della band, Williams è in forma strepitosa, forse la migliore degli ultimi anni, e tutti i membri nuovi cantano nei cori, con una resa finale potente e cristallina come non mai, neanche ai tempi in cui erano presenti coristi di ruolo. Segue la canonica Hold The Line ed il ritorno di Pamela, altri due brani in cui i cori brillano di luce propria, ed inizia anche a farsi notare il nuovo batterista, Sput, il cui stampo tra jazz e funk ben si inserisce in brani in cui quel tipo di sensibilità ritmica fa la differenza. A questo punto si arriva alla parte più interessante della scaletta, con il ritorno di Kingdom Of Desire, finalmente intera dopo la presenza in medley nel tour di Falling In Between, della sempre benvenuta White Sister (seguita da un assolo di batteria), e della inaspettata You Are The Flower, brano dal primo album dei Toto, composto da Bobby Kimball, a lui qui dedicato e suonato e cantato splendidamente da Williams. Dopo una I Won't Hold You Back un po' sottotono (con l'intro di piano sostituito dalla chitarra e l'assolo che perde gli archi in sottofondo), torna anche Stop Loving You nella sua forma intera, e Home Of The Brave, in una carichissima versione in cui Warren Ham sostituisce Paich nel cantato, facendo un'ottima figura. A questo punto sale sul palco anche David Paich a supportare i compagni, purtroppo suonando e cantando poco o niente, e dispiace parecchio vederlo così dopo le fantastiche performance degli scorsi anni. Rosanna ha di nuovo dei cori spettacolari, e curiosamente perde l'assolo di synth sostituendolo con il sax (dico curiosamente vista la presenza di non due ma tre tastieristi sul palco a quel punto), mentre la chiusura con With A Little Help From My Friends nella sopravvalutata versione di Joe Cocker (comunque resa qui in modo spettacolare) è piuttosto appropriata, seppur possa lasciare l'amaro in bocca a tutti coloro che si aspettavano Africa (ma d'altronde a fine stream appare una scritta che dice sostanzialmente "venite a sentirci in tour e suoneremo "quella canzone"").

In definitiva, la sensazione è che i Toto ci sono ancora, ma non sono quelli del gran ritorno che ci siamo goduti in uno spettacolare, ed irripetibile, decennio. Un periodo inaspettatamente lungo forse secondo solo agli anni '80 in termini di successo, in questo caso ritrovato. Ora i Toto sono di nuovo la band di Steve Lukather (il quale ormai è una certezza sotto ogni aspetto), mentre Joseph Williams ha acquistato, giustamente, una importante posizione di frontman frutto di un duro lavoro durato dieci anni. Tutti gli altri fanno egregiamente la loro parte, ma si sa che i musicisti giovani tecnicamente prolifici non mancano affatto al giorno d'oggi, non c'erano dubbi su questo aspetto, bisognerà vedere quanto verrà fuori la loro personalità nel tempo. Sput alla batteria si è già rivelato un'ottima scelta, mentre Maggiora si è fatto notare più per la voce che per le doti tastieristiche, in quanto, come detto all'inizio, sembra che le tastiere abbiano fatto un sostanzioso passo indietro nella resa sonora generale. Per il resto, è confortante sapere che i Toto, in una forma o in un'altra, sembra non vogliano mai cessare di esistere del tutto; e se forse un album in studio non lo vedremo più (su questo Lukather è stato lapidario), chissà che gli album solisti dei due "leader" non riescano a riempire un po' quel vuoto.

mercoledì 28 ottobre 2020

John Lennon - Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes (2020) Recensione

A celebrare quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di John Lennon, ecco puntualmente arrivare l'ennesima uscita dedicata alla carriera solista dell'ex-beatle. Questa volta non si va a pescare negli archivi, non si tirano fuori filmati inediti e non si filmano nuovi documentari, ma si gioca, come già fatto per i Beatles, la carta del remix. Operazione sempre discutibile e controversa questa, c'è da dire che per quanto riguarda il catalogo dei Fab Four ha prodotto cose perlomeno interessanti, andando da una parte a presentare versioni alternative di album leggendari, e dall'altra offrendo svariate outtake di contorno, spesso di grande interesse (vedasi gli "Esher demo" del White Album). Qui il discorso è leggermente differente, in quanto non vi è nulla di veramente inedito di contorno, e l'uscita in questione si presenta come una semplice, seppur sostanziosa, raccolta su doppio CD. Diciamocelo, c'è veramente bisogno di un'altra raccolta di John Lennon solista? Ovviamente no, ma andiamo a vedere se questa ha qualcosa in più da offrire.

Sotto la supervisione di Yoko Ono e di Sean Lennon, con una bella copertina con una foto di John scattata il giorno in cui restituì l'MBE ed un titolo di poca fantasia (in quanto già utilizzato per un cofanetto di appena dieci anni fa), ci troviamo di fronte ben trentasei brani tratti sia da album che da singoli, remixati da Simon Hilton e Paul Hicks. Ovviamente ci sono tutti i brani più famosi, con largo spazio ad album come Imagine e Double Fantasy, molto meno a Mind Games e Some Time In New York City, ed ovviamente ognuno potrà gioire o lamentarsi per questa o quell'assenza. Personalmente trovo un peccato l'assenza di un brano fondamentale come Mother, ma soprattutto di Woman Is The Nigger Of The World, in quanto sarebbe stato interessante ascoltarne un remix per via del suo arrangiamento grandioso e roboante; ma mi rendo conto che in tempi di piena regressione sociale sarebbe stato discutibile inserire un brano con la "N word", magari col rischio di sfociare in censure e/o boicottaggi da parte di persone con seri problemi di comprensione del testo, cioè la maggioranza, quindi meglio lasciarlo in un album in gran parte dimenticato, suppongo...

Fin dall'apertura con Instant Karma (We All Shine On), pare chiaro l'intento generale dei nuovi mix: rendere più presente e chiara, quasi cristallina, la voce di Lennon, portare in alto il molto spesso sacrificato basso (specie nelle produzioni spectoriane), ed in generale ripulire e "modernizzare" il tutto. Per i puristi amanti del wall of sound spectoriano ciò si avvicina alla blasfemia, ma per gli altri può equivalere ad una ventata di aria fresca. Un'altra cosa che si nota è come i nuovi mix tentino di uniformare tutti i brani, nonostante gli originali fossero molto diversi fra loro; ora, ad esempio, non si nota molta differenza tra la resa sonora di God e di, che so, Woman, nonostante ci passi un decennio tra le due. Il che è ovviamente discutibile, in quanto elimina certe caratteristiche delle versioni originali, a volte anche fondamentali, solamente per uniformare il tutto. Eclatante la differenza ad esempio di Stand By Me, o Angel Baby (quest'ultima uscita in Menlove Ave nel 1986 ma registrata nelle stesse session di Stand By Me, quelle dell'album Rock And Roll del 1975), dove la sporca e caotica produzione di Lennon ad imitazione di Spector è totalmente scomparsa. Se però in questi casi, vista la radicale differenza, un remix può anche aver senso, lo stesso non posso dire dei brani di Double Fantasy e Milk And Honey, dove le differenze sono veramente minime (anche se da sola la versione di Every Man Has A Woman Who Loves Him con Yoko eliminata dal mix vale quasi da sola il prezzo d'acquisto).

Insomma altro non è se non l'ennesimo modo di portare a casa qualche soldino da parte di Yoko e Sean, pur offrendo un ascolto tutto sommato piacevole (ed una confezione, tra libro e poster, di tutto rispetto). Anche perchè, diciamocelo, chi conosce Lennon ha già i suoi album, e a meno che non sia audiofilo non è che gliene freghi più di tanto dei remix, per di più non degli interi album ma di una selezione di canzoni, le più famose; mentre chi non conosce Lennon avrebbe senso che partisse da una raccolta di remix? Insomma, tutta l'operazione rischia di risultare in un paio di ascolti per pura curiosità e poi via a prender polvere che si torna ad ascoltare gli album originali, magari nella versione rimasterizzata nel 2010, che hanno un'ottima resa. Piccolo appunto tecnico personalissimo: se ad un volume medio la resa dei brani è ottima, nel momento in cui si vuole alzare un po' il volume, specie in cuffia, la combinazione micidiale della consueta "loudness" dei master moderni (anche se per fortuna non esasperata qui) e l'abbondanza di frequenze bassissime rende il tutto quasi fastidioso. Qualche piccolo accorgimento in fase di master, non di mix, avrebbe migliorato il prodotto finale.

Per il resto, dategli un ascolto, anche solo per curiosità; magari può risvegliare in voi la voglia di (ri)scoprire la carriera solista di John Lennon, che ha MOLTO altro da offrire oltre ai brani inclusi qui.

...comunque "The Ultimate Mixes" è un po' esagerato come titolo, sarebbe stato meglio chiamarlo "The Alternate Mixes". E non mi si faccia dire nulla sul fatto che i video musicali su YouTube ora abbiano tutti i nuovi mix al posto di quelli vecchi...

mercoledì 14 ottobre 2020

Alcatrazz - No Parole From Rock 'N' Roll (1983) Recensione

Album d'esordio della band formata essenzialmente da Graham Bonnet dopo il suo successo come cantante dapprima nei Rainbow di Down To Earth (da cui fu estratta Since You've Been Gone, scritta da Russ Ballard), poi nel Michael Schenker Group in Assault Attack, con l'aggiunta di un allora giovanissimo Yngwie Malmsteen alla chitarra, Jimmy Waldo alle tastiere, Gary Shea al basso e Jan Uvena alla batteria. In realtà Bonnet iniziò la sua carriera come cantante pop nei Marbles, i quali raggiunsero il successo nel 1968 con Only One Woman, scritta dai Bee Gees, e passò poi gli anni '70 come artista solista, pubblicando anche un album a suo nome nel 1977. Solamente nel 1979, quando fu chiamato nei Rainbow a sostituire Ronnie James Dio, mise la sua potente voce per la prima volta al servizio dell'hard rock, di fatto dando una definitiva ed importantissima svolta alla sua carriera. Ovvi contrasti interni nei Rainbow potarono al suo abbandono, per poi ripetere sostanzialmente la stessa storia con il Michael Schenker Group (pubblicando nel frattempo anche il suo album solista Line Up). A quel punto fondò una band per conto suo, portandosi a bordo anche un giovane Blackmore nordeuropeo, ugualmente vestito, con simili movenze, stessa chitarra, ma se possibile ancora più tamarro ed egocentrico. Yngwie Malmsteen fa qui il suo vero e proprio esordio, sfoderando probabilmente una delle sue migliori performance di sempre.

Aperto dal singolo ottantiano Island In The Sun, No Parole From Rock 'N' Roll si dimostra essere un solidissimo conglomerato del miglior hard rock di quei tempi, forse giusto un po' penalizzato da una produzione a dir poco discutibile. Se infatti da un lato le performance vocali di Bonnet sono tra le più spinte ed estreme fino a quel momento, le comprensibili imperfezioni tipiche di una performance al limite sono come lasciate da sole, senza il supporto di un adeguato lavoro di produzione atto a rendere più armonico il risultato. Ciò è particolarmente evidente ad esempio in Jet To Jet, sostanzialmente una riscrittura di Spotlight Kid dei Rainbow, in cui Bonnet fa i salti mortali al limite del possibile ma la sua voce è come abbandonata a sé stessa, risultando a tratti stridula nelle note più alte. D'altro canto però nulla si può dire sulle sue performance, né tanto meno su quelle di Malmsteen. Proprio in Jet To Jet, ad esempio, sfodera un assolo che combina mirabilmente le consuete ispirazioni classiche ed il puro e semplice esercizio tecnico-virtuosistico, non mancando però di sezioni più melodiche che mantengono un ottimo equilibrio. E questa tendenza la si trova ovunque, in una serie di brani uno più memorabile dell'altro: dal classico Hiroshima Mon Amour alla cavalcata Too Young To Die, Too Drunk To Live, fino a General Hospital o alle più epiche Big Foot e Kree Nakoorie. Il breve strumentale Incubus è la parentesi solista di Malmsteen, quasi un preludio di ciò che accadrà di lì a poco. A chiudere ci pensa l'immancabile ballata Suffer Me, che vanta sia un'altra intensa interpretazione di Bonnet, sia uno dei più riusciti ed emozionanti assoli del chitarrista svedese. Una conclusione perfetta di un album terribilmente solido. Di lì a poco Malmsteen pubblicherà il suo primo album solista, Rising Force, concepito inizialmente come una parentesi strumentale alternativa agli Alcatrazz, si evolverà poi in un album vero e proprio, con Jeff Scott Soto alla voce e Barriemore Barlow (ex Jethro Tull) alla batteria, e porterà all'abbandono del chitarrista. Una volta trovato un sostituto in nientemeno che Steve Vai, gli Alcatrazz pubblicheranno ancora ottima musica, ma mai nulla raggiungerà l'urgenza e la solidità di questo esordio. Bonnett ha qui la sua conferma del titolo di una delle voci migliori del genere, nonostante tutt'oggi non goda della fama di altri ben più noti colleghi, mentre Malmsteen tiene ancora in gabbia il suo ego, sfoderando, a parere di chi scrive, la sua migliore performance riversata su disco, sia mostrando le sue innegabili doti, ma anche suonando al servizio dei brani, cosa che non succederà quasi mai più.

Difficile consigliare la migliore edizione di questo album, personalmente ho avuto la fortuna di trovarne una di produzione polacca che, a differenza di quella più comunemente diffusa, non contiene i demo strumentali come bonus track, ma bensì aggiunge tre brani live: Since You've Been Gone dei Rainbow, Desert Song del Michael Schenker Group, ed una inutile Guitar Crash il cui titolo parla da solo. A parte un po' di inevitabile loudness war in fase di rimasterizzazione, è difficile lamentarsi della qualità di questo CD.

Se si vuole esplorare ulteriormente questa prima fase della carriera degli Alcatrazz, ci sono per fortuna svariate pubblicazioni live. All'epoca uscì Live Sentence, breve registrazione dal vivo effettuata a Tokyo nel gennaio 1984 su singolo album, quindi incompleta, per fortuna ampliata nella rimasterizzazione del 2011. Negli anni si è poi arrivati a pubblicare l'intero concerto in molteplici versioni, fino a quella definitiva del 2018 intitolata Live In Japan Complete Edition, disponibile anche in video. Un'alternativa è Live '83, album più raro uscito nel 2009, di nuovo su CD singolo, registrato a Reseda, in California.

sabato 15 agosto 2020

Deep Purple - WHOOSH! (2020) Recensione

Quindi, che aspettative ci potevano essere all'annuncio di un altro album? Sinceramente non saprei rispondere, ma il primo singolo Throw My Bones mi ha dato una discreta fiducia, rafforzata poi da Man Alive e, qualche mese dopo, da Nothing At All, indubbiamente uno dei maggiori capolavori dei Deep Purple moderni. Ed eccoci finalmente al ventunesimo album di questa leggendaria band, il settimo con Steve Morse, il quinto con Don Airey, il terzo con Bob Ezrin alla produzione, ed il primo pubblicato nella sesta decade di attività dei Deep Purple.

Diciamocelo, nel primo periodo con Airey, con Michael Bradford alla produzione, i Purple erano in caduta libera; Bananas e Rapture Of The Deep sono buoni album prodotti in modo pessimo che hanno portato la band alla stregua dell'underground, per di più con l'aggravante dell'età che avanzava. Quando uscì Now What?! nel 2013, il loro primo album con alla produzione Bob Ezrin, la musica cambiò, letteralmente. Seppur con un paio di riempitivi di troppo, Now What?! è tutt'ora uno dei migliori album del periodo post-Blackmore, lassù con Purpendicular, ed i risultati in classifica lo dimostrarono. InFinite continuò il trend quattro anni dopo, seppur con un album in leggero calo generale come detto, e nonostante le già citate affermazioni sul ritiro, WHOOSH! vede la luce tre anni dopo. Con un titolo, stando a Roger Glover, ispirato da una battuta di Fawlty Towers riferito alla velocità con cui tutto passa, (la citazione vera e propria sarebbe "zoom! What was that? That was yout life, mate!") ed una scaletta curiosamente divisa in due atti, ci troviamo di fronte, a parere di chi scrive, al miglior album di quest'ultima fase della band. Tutti gli elementi che hanno funzionato nei due pur ottimi album precedenti sono stati qui affinati (dalle backing track realizzate live in studio dall'intera band, alle tendenze verso un sound più grandioso e meno schiavo dei cliché nati con Smoke On The Water e Highway Star), ma per qualche motivo il tutto qui è proposto con più energia, idee più solide ed un ritmo perfetto dettato da una stupenda ed equilibrata tracklist. Difficile trovare brani ascrivibili al ruolo di riempitivo (anche se la bonus track Dancing In My Sleep e All The Same In The Dark tendono ad avvicinarcisi) in quanto l'ordine delle tracce sembra fatto apposta per riaccendere l'interesse proprio nel momento in cui sta per affievolirsi. Largo spazio a Don Airey in ogni brano, spesso in contrapposizione ad uno Steve Morse più riservato e melodico del suo solito, un po' su insistenza di Ezrin, un po' per i problemi al polso che lo affliggono da qualche anno. Gillan fa il suo senza strafare, come ormai ci ha abituati da almeno una decina di anni, e scrive una serie di bellissimi testi pieni di divertenti ed intelligenti giochi di parole. Ed è inutile dire che la sezione ritmica di Paice e Glover non delude affatto, regalando sempre performance di altissimo livello.

Ma le canzoni? Beh se avete ascoltato i due album precedenti probabilmente nulla vi sarà completamente nuovo, specialmente i brani più strettamente hard rock come Throw My Bones, Drop The Weapon o No Need To Shout, in quanto classici brani guidati da consueti riff, ma il discorso cambia ad esempio con Nothing At All, che con i suoi intrecci di organo e chitarra rimanda ai primissimi Deep Purple ma allo stesso tempo suona moderna. E che dire dell'oscuro valzer di Step By Step, tra le composizioni più complesse dell'album, o della cavalcata a la Hard Lovin' Man di The Long Way Round, o il perfetto trio di composizioni collegate fra loro nella seconda metà dell'album: The Power Of The Moon, Remission Possible e Man Alive... Queste tre in particolare sono tra le cose più ambiziose partorite dalla band in questi ultimi anni, un po' più lontane dai loro tipici cliché sonori, come lo fu The Surprising nell'album precedente, per di più con un Morse indiavolato nel breve strumentale Remission Possible, alla faccia degli acciacchi! In chiusura, prima della già citata bonus track, a sorpresa fa la sua apparizione And The Address, nuova versione del brano di apertura di Shades Of Deep Purple, primo album della band. Che sia un messaggio? Ci troviamo davvero di fronte all'ultimo album dei Deep Purple questa volta? Immagino che lo scopriremo nei prossimi anni; di certo se così fosse WHOOSH! sarebbe un commiato ben più appropriato del precedente InFinite, e se non fosse, beh, tanto meglio! A parte tutto, è veramente difficile trovare artisti di questa età ancora in grado di proporre album di questo livello, e di riguadagnarsi un successo ed una rilevanza che sembrava essersene andata allo scoccare del 2000. Un plauso a tutta la band e a Bob Ezrin per un altro signor album.Consiglio di acquistare la versione con il DVD bonus, in quanto contiene un'ora di video con Roger Glover e Bob Ezrin che parlano dell'album, e l'intero concerto all'Hellfest del 2017, ad ora unico video del tour di InFinite.

lunedì 27 luglio 2020

Electric Light Orchestra - Zoom (2001) Recensione

Infatti proprio in quell'anno, senza che nessuno se lo aspettasse, ecco che vide la luce Zoom, primo album di musica inedita di Lynne in dieci anni e, soprattutto, il primo dal 1986 a nome Electric Light Orchestra. Di fatto Lynne sembrava essersi lasciato definitivamente alle spalle il fardello legato a quel nome, così come ogni tipo di lavoro "da band" (esclusi i Traveling Wilburys), preferendo situazioni di totale controllo quando non di completa solitudine. Ed infatti, nonostante si sia deciso di rispolverare il suddetto nome, Zoom è comunque un lavoro del solo Lynne, con giusto qualche collaboratore esterno a dare una mano, ma comunque nulla di simile ad una band. Pare ovvio che la decisione di far uscire Zoom a nome ELO e non a nome Jeff Lynne fu dettata sia da un impeto di fiducia raro da parte di Lynne (specie dopo essersi aggiudicato legalmente la paternità del nome), ma anche e soprattutto da una palese questione di immagine che avrebbe aiutato le vendite. Proprio in quel periodo infatti vide anche la luce Flashback, un sostanzioso cofanetto antologico con brani editi ed inediti degli ELO, ad alimentare il senso di "grande ritorno" di questo leggendario marchio.

Di fatto però Zoom ha le sembianze di un vero e proprio seguito di Armchair Theatre, con l'unica differenza nel nome di copertina. Gli arrangiamenti essenziali, la batteria e le chitarre tipiche della produzione di Lynne da fine anni '80 in poi, gli ingredienti ci sono tutti; chi si aspettava un ritorno al sound orchestrale di Out Of The Blue ha di che rimanere deluso. Lynne si occupa praticamente di tutto, dalla composizione alla produzione all'esecuzione sia vocale che strumentale, pur invitando ospiti illustri come l'ex ELO Richard Tandy alle tastiere in Alright, Ringo Starr alla batteria in Moment In Paradise e Easy Money, e George Harrison alla chitarra in Long Time Gone e All She Wanted, in quelle che si rivelarono essere tra le sue ultime registrazioni prima della sua morte.

Tutto l'album è carico degli ingredienti tipici del "Lynne sound" dai tempi di Secret Messages, lasciando da parte i fuochi d'artificio sonori e partorendo una serie di canzoni semplici, essenziali, in cui il focus è tutto sul songwriting. E ciò è testimoniato da melodie di pura bellezza come in Moment In Paradise, Ordinary Dream, Lonesome Lullaby, a cui fanno da contraltare momenti un po' più spinti, basati su riff di chitarra, come Alright, State Of Mind o la dylaniana Melting In The Sun. Nonostante non ci sia una gran varietà, specialmente a livello di arrangiamenti, Zoom sostanzialmente non ha punti deboli, mancando giusto forse di un po' di carica sparsa qua e là, visto il generale feel "mid-tempo" di gran parte dei pezzi.

Di fatto, però, il grande ritorno degli ELO nella nuova veste di band di supporto a Lynne ebbe vita breve, in quanto le vendite di Zoom furono deludenti, ed il tour di supporto finì ancora prima di incominciare, essendo annullato appena dopo la prima data di presentazione, da cui fu tratto un DVD. Forse i tempi non erano ancora maturi, forse non si era ancora in vena di "revival", ed infatti un'operazione simile fatta poi nel 2012-13 portò altri nuovi ELO a supporto di Lynne ad un enorme e celebratissimo concerto ad Hyde Park, spianando la strada ad un paio di ottimi album in studio (non così lontani da Zoom stilisticamente), e ad anni di infiniti tour.

Tempismo sbagliato a parte, Zoom è degno di stare al fianco dei migliori lavori di Lynne, mostrando maturità, solidità, ed in generale ottime idee compositive come ci si può ovviamente sempre aspettare da lui. Negli anni Zoom sparirà da ogni catalogo diventando irreperibile, fino al 2013, anno in cui la Frontiers lo ristampa con in aggiunta la bella One Day ed una versione live di Turn To Stone tratta dall'unico concerto del 2001. Unico appunto sull'artwork, curiosamente revisionato e, di fatto, peggiorato (vedere qui a lato), quasi a voler trascinare giù il livello alla pari degli orridi artwork degli altri album partoriti abitualmente dalla Frontiers.

sabato 6 giugno 2020

Dennis DeYoung - 26 East, Vol. 1 (2020) Recensione

Ormai lontano dagli Styx da più di vent'anni, nelle sue intenzioni iniziali 26 East avrebbe dovuto essere il suo ultimo album, almeno finchè la Frontiers non vide la quantità di canzoni scritte da DeYoung e consigliò di dividere il tutto in due parti. Quello che ci troviamo di fronte è quindi il primo dei due "volumi", a cui verosimilmente seguirà il secondo il prossimo anno.

La prima cosa che colpisce è come la voce di DeYoung sia rimasta pressoché identica nonostante il passare del tempo. Certo, si è persa un po' della sottigliezza nel timbro, sostituita da un maggiore calore e spessore, ma la voce di Babe è ancora praticamente intatta nel 2020, e non è cosa da poco.

Le canzoni stilisticamente non sorprendono più di tanto, oscillando tra timidi richiami agli Styx di fine anni '70 e le tipiche tendenze alla ballata e alla teatralità che tanto fecero infuriare i suoi ex compagni di band. L'apertura con East Of Midnight sembra riportarci direttamente ai tempi di The Grand Illusion, salvo poi essere un vecchio brano inedito scritto da Jim Peterik, ricordato principalmente nei Survivor di Eye Of The Tiger, e che suona un po' in tutto l'album. Chitarroni, tastiere e cori cristallini creano in questo brano quel sound epico tipico di fine '70 - inizio '80, quello che giustifica l'appellativo "pomp rock", e apre l'album nel migliore dei modi. L'energia si mantiene alta con l'acida critica di With All Due Respect, per poi tingersi di toni più oscuri in A Kingdom Ablaze, che ricorda certe cose di Pictures Of Eight. Le più lente e melodiche You My Love e Run For The Roses ci riportano il DeYoung da ballatona, la prima richiamando certe cose dei tardi anni '50 e la seconda dai toni più rock: entrambe hanno poco da invidiare ad episodi in un certo senso analoghi del passato.

Damn That Dream accelera il ritmo e ci regala melodie memorabili, così come Unbroken, ed il tutto ci riporta ai bei vecchi tempi in cui praticamente ogni brano di un album era in grado di stare in piedi da solo e di essere estrapolato come singolo.

La mini-suite The Promise Of This Land si conferma probabilmente come punto più alto dell'album, con un inizio spudoratamente da musical e molteplici cambi di ritmo e di stile che passano dal rock al gospel in appena 5 minuti. Veramente spettacolare.

Come se non bastasse ecco un magnifico duetto con Julian Lennon in The Good Old Days, in cui le due voci si intrecciano e si accompagnano perfettamente, e ci portano alla chiusura dell'album con il colpo al cuore di A.D. 2020, che con testo diverso riprende la familiare melodia di apertura e chiusura di Paradise Theatre degli Styx. Il tutto sembra prepararci alla fine di qualcosa, alla contemplazione di ciò che è stato e l'accettazione del punto di arrivo finale. Per fortuna però non è proprio così, ed il sottoscritto ora aspetta con ansia la seconda parte di questo ottimo lavoro.

Un album che non aggiunge molto alla carriera di Dennis DeYoung, ma che è il benvenuto in tempi di musica particolarmente deprimente (e se già lo era prima della situazione che stiamo vivendo, figuriamoci nel futuro prossimo), e ci regala un raggio di luce di cui tutti abbiamo ogni tanto bisogno. L'unico appunto è sulla copertina, che sembra fatta in 10 minuti da uno che ha appena aperto il suo primo programma di grafica; non che mi aspettassi di meglio dalla Frontiers, ma insomma...

giovedì 28 maggio 2020

Sparks - A Steady Drip, Drip, Drip (2020) Recensione

Stilisticamente è fuori da ogni dubbio la somiglianza, fatta di canzoni brevi, arrangiamenti asciutti che vanno dal rock alla new wave a parentesi di elettronica, conditi da testi sempre originali, divertenti interpretati da Russel Mael con uno stile inconfondibile.

Laddove però Hippopotamus si confermava come un lieto ritorno alle canzoni dopo le sperimentazioni del decennio precedente, tendenza già mostrata nella collaborazione con i Franz Ferdinand in FFS del 2015, A Steady Drip, Drip, Drip sembra volersi spingere un po' più in là in termini di eclettismo. Ascoltando brani come Onomato Pia, Stravinsky's Only Hit o The Existential Threat, la mente del fan non può non andare a quel capolavoro assoluto che fu Indiscreet del 1975, album in cui la stranezza e l'imprevedibilità, spesso in bilico tra complessità e memorabilità, hanno fatto da padrone.

Fa certamente impressione sentire Russel cantare brani di tale complessità dopo aver già superato la soglia dei 70 anni, così come, non dimentichiamo, pensare che il fratello Ron sia ancora in grado di comporre gioiellini del genere. Il rock di I'm Toast e Self Effacing sembra far tornare la mente a Kimono My House, la genuinamente commovente e nostalgica ballata All That meriterebbe di essere un singolo, l'ennesimo scioglilingua a mo di mantra Lawnmower diverte e non si toglie facilmente dalla testa: tutto ciò che si ama degli Sparks è presente qui all'ennesima potenza.

Svariati testi risultano fortemente radicati nei tempi in cui viviamo, cosa non scontata vista l'età dei artefici, che pur si palesa nel modo in cui vengono affrontati certi argomenti. Basti pensare all'accusatoria iPhone, o a Please Don't Fuck Up My World, il cui titolo parla da solo.

Affiancato ad Hippopotamus questo album non impallidisce affatto, e sembra volersi confermare come il suo "fratello" più audace, magari imperfetto, ma che prende le cose che nel suddetto avevano funzionato alla grande, e le porta oltre. Forse avrebbe giovato di una produzione un pelo più calda, ma si tratta di piccolissimi appunti personali su un album che lotta senza troppa fatica per il titolo di migliore dell'anno per chi scrive.

Gli Sparks, insomma, continuano a stupire. Teniamoceli stretti.

Purtroppo per ora A Steady Drip, Drip, Drip è disponibile solo in formato digitale, e bisognerà attendere Luglio per potersi godere il formato fisico. Scelta discutibile ma sicuramente dettata dalla situazione che si sta vivendo.